ゴールド1分足の最強の移動平均線は何か?

うちの会員さんは知っていますが〇〇MAの〇〇です。

これは何かというと莫大なデーターから導き出した答えです。

ただし、何かに特化しているわけではなく、一長一短がある確率の世界です。

トレードに於いて一定の優位性を持つだけであり絶対ではないが、それを使う事で優位に立てるのは間違いありません。

今回は、ドル円5分足の一定下での2019年からデーターをまとめました。

ドル円に限らずコロナ以後の世界は変わっています。

例えばリーマンショック前の相場とリーマンショック以後の相場では、全く違います。

リーマンショック以前は移動平均線のクロスだけでEAは勝てました。

全てを公開するわけではありませんが、数点のデーターを書いておきます。

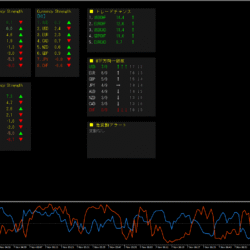

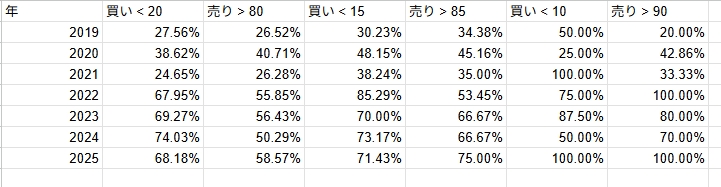

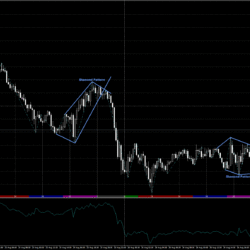

相場の行き過ぎ(RSI)

これはRSIの一般的な期間14。

行き過ぎから1時間以内に10ピップス戻る確率を出しています。

(2025年は6月まで)

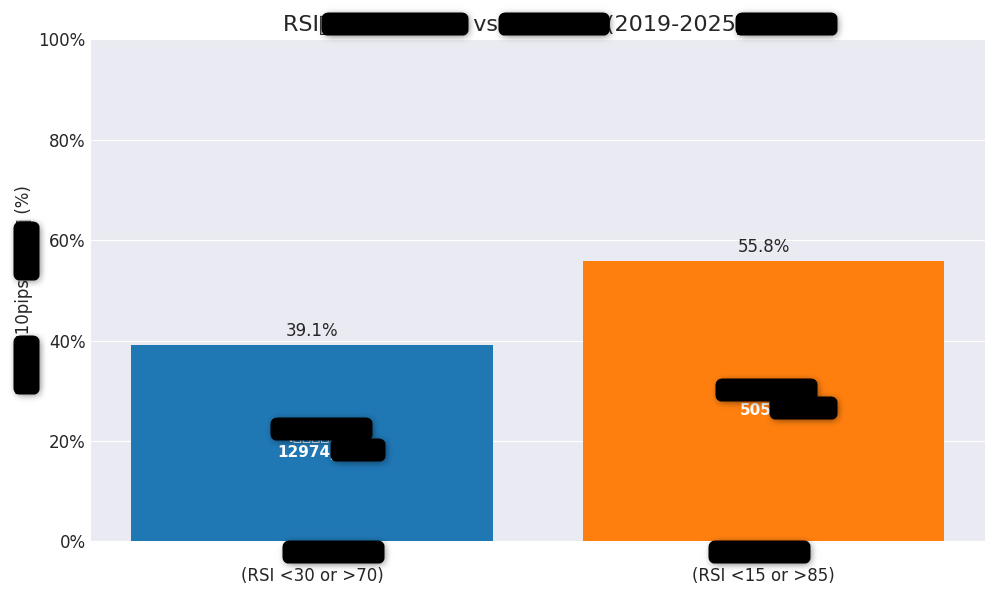

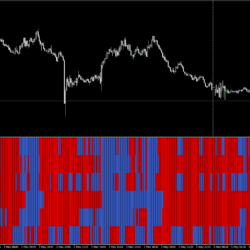

少しわかりやすい画像にすると、こうなります。

標準的なレベル30/70と行き過ぎレベル15/85では、総合的にどちらが優れているのか?

一部カットしています。

明らかに差が出ますよね。

成功率(質)

行き過ぎレベルの平均成功率は60.2%と、標準レベルの42.9%を大きく上回っております。

やはり、限界まで待ったシグナルは強力です。

発生回数(量)

しかし、その発生回数は約12,800回に対して、わずか552回と、約23分の1に激減してしまいます。

ここにダイバージェンスを加味したらどうか?

MACDのピークアウトを加えるとどうか?

こういった数値も全て持っています。

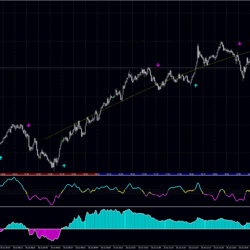

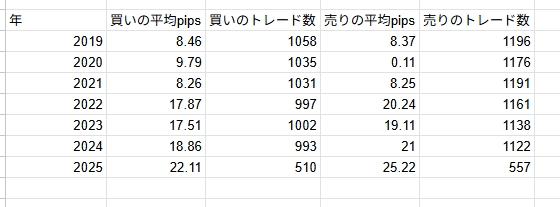

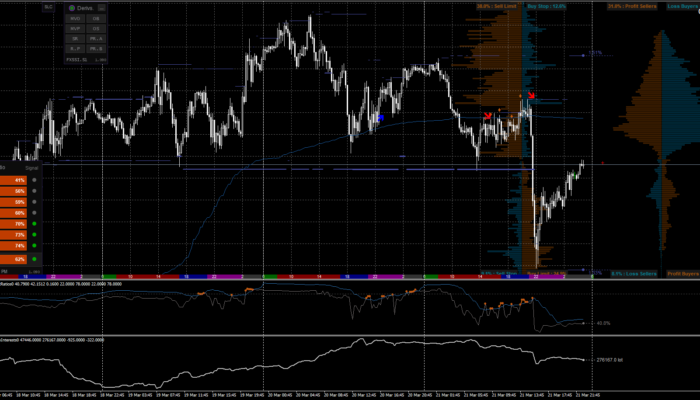

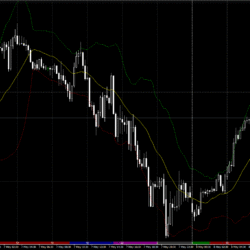

MACDのゼロラインクロス(順張り指標の一種)

MACDが0ラインを上抜けして、MACDとシグナルがデッドクロス。

売りの場合は逆ですね。

この時の平均ピップス数を算出しました。

RSIの分析結果と全く同じ傾向が、このMACDの分析でもはっきりと現れました。

2021年まで

0ラインをクロスしてからシグナルとクロスするまでの平均的な値幅は、売り買いともに8〜10pips程度と、比較的小さなものでした。

2022年以降

その値幅は17〜25pipsへと、約2倍に増強されています。

これは、2022年を境にUSDJPYの市場の性質(ボラティリティ)が根本的に変化したことの、非常に強力な裏付けとなります。

一度発生したトレンドが、より大きく、より長く継続しやすくなったと言えるでしょう。

勝率は?と考える人もいるでしょうが、再び0ラインに戻った数値も加味しています。

勝率はどこまでの獲得ピップス数が勝ちかにより変わりますが、データーは出しています。

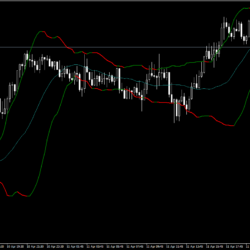

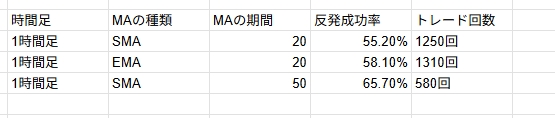

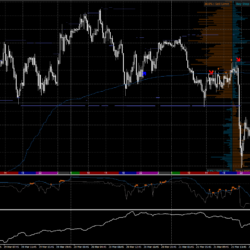

移動平均線の一部データー

移動平均線のデーターは莫大なものとなっています。

一部のデーターですが押し目買い戻り売りのデーターです。

大前提

長期的な上昇トレンドであること。

価格が200期間SMAより上にある。

売りは逆です。

エントリートリガー

価格が下落し、検証対象の移動平均線にタッチした瞬間。

成功条件: エントリー後、一定時間内(24本以内)に、一定の値幅(20pips)上昇したか?

本番の5分足ですが、量が膨大過ぎるので、結果のみです。

最も高い反発成功率を記録したのは期間6のEMAです。

これは、正直言って予想は出来ていました。

なぜなら、私がずっと使っている移動平均線だからです(今は使ってないけど)

ちなみに、私がよくいう組み合わせ。

SMAなら5と10を使え。

EMAなら6と13を使えと言っています。

この4つがベスト4です。

確率的には・・・

反発成功確率33.18%

買い反発成功確率31.47%

売り反発成功確率35.18%

トリガー数171136回

確率的には低いように感じますが、全ての場面に渡っての確率ですので、決して低くはありません。

場面を選べば、もっと確率が高くなります。

SMAは5と10

EMAは6と13

約240万本のバーでの検証ですので、ブレは少なく確率に集約された数字と思います。

常々言っている、意識されるボリバンのミドルラインに対するエッジがこの数字になると思ってます。

ドル円に関しては、考えられるデーターの半分程度は終わっていますので、あと2週間程度で完了すると思います。

コメント