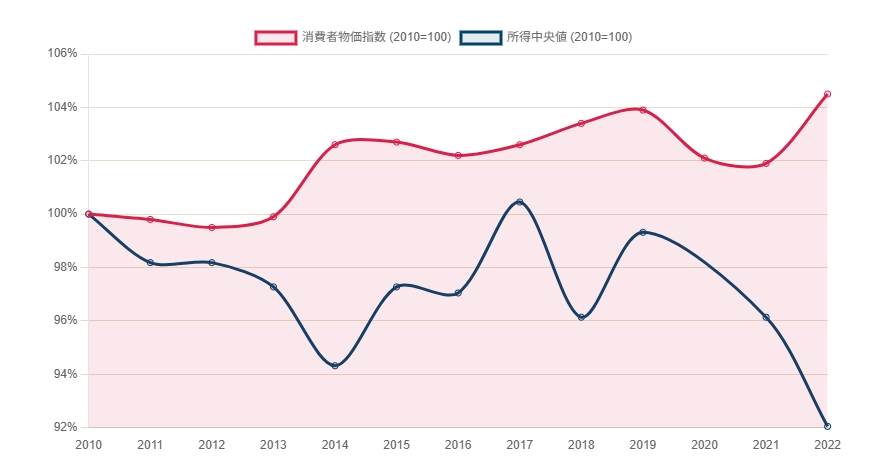

2010年以降、東京都の消費者物価はどのように変動し、所得、為替レート、そして世界的な出来事が私たちの生活にどう影響を与えてきたのかを可視化します。

核心的な問題:上昇する物価と停滞する所得

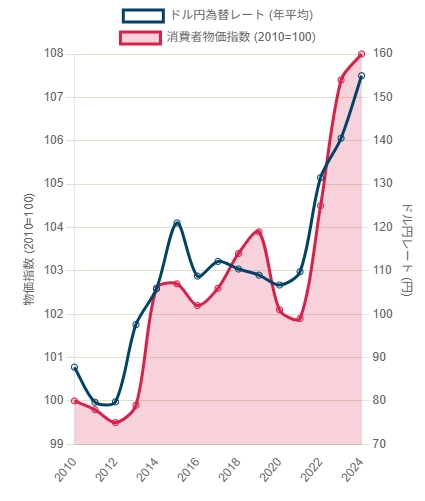

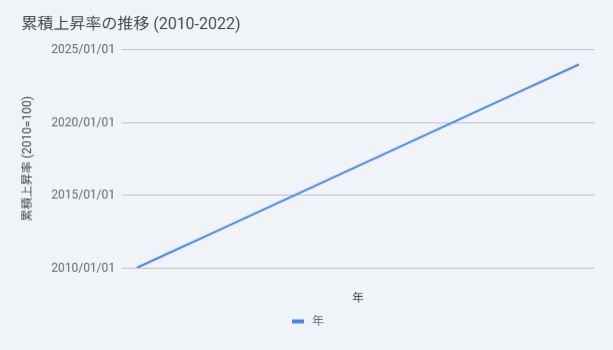

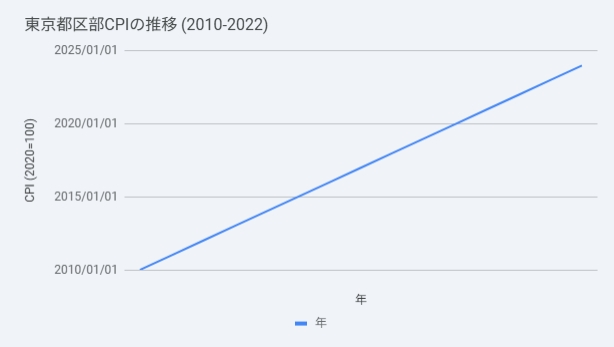

以下のグラフは、2010年を100とした場合の「東京都区部消費者物価指数(総合)」と「全国世帯所得中央値」の累積的な変化を示しています。

物価が上昇し続ける一方で所得が追いついていない状況、すなわち実質的な購買力の低下が明確に見て取れます。

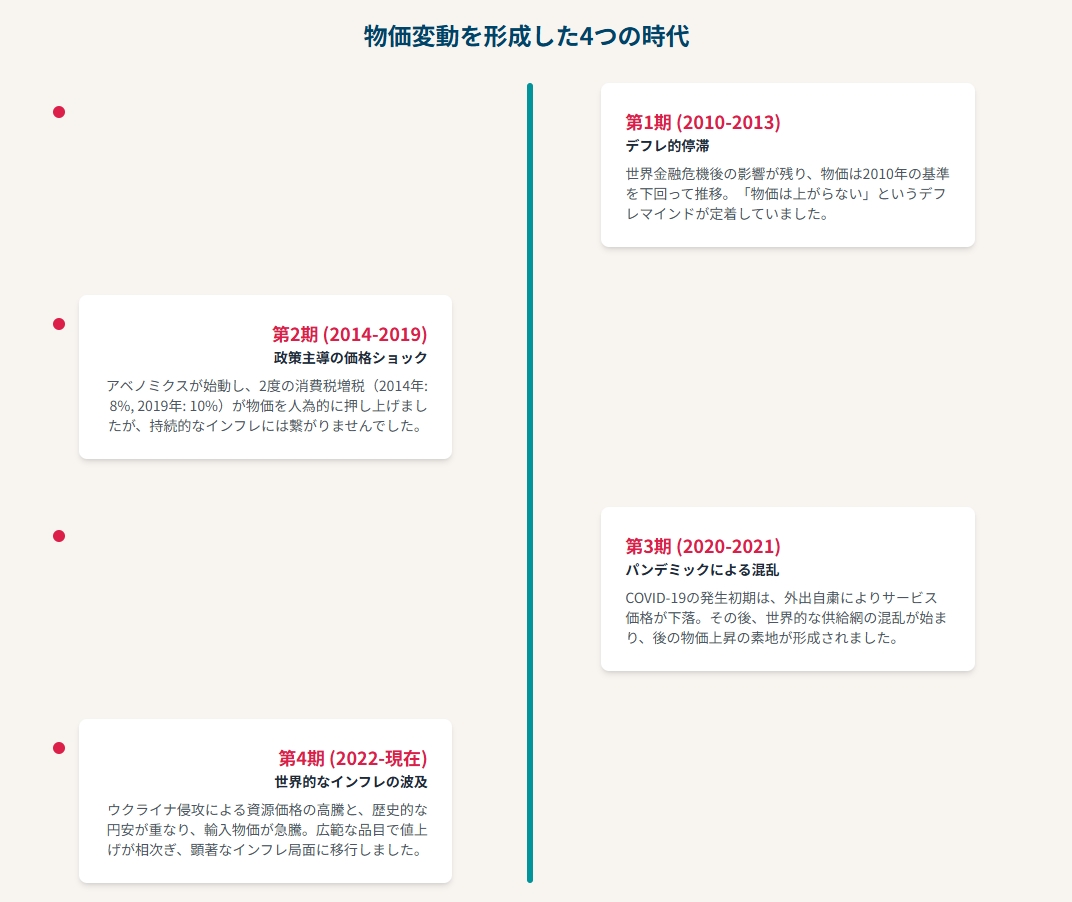

物価変動を形成した4つの時代

第1期 (2010-2013) デフレ的停滞

世界金融危機後の影響が残り、物価は2010年の基準を下回って推移。「物価は上がらない」というデフレマインドが定着していました。

第2期 (2014-2019)政策主導の価格ショック

アベノミクスが始動し、2度の消費税増税(2014年: 8%, 2019年: 10%)が物価を人為的に押し上げましたが、持続的なインフレには繋がりませんでした。

第3期 (2020-2021)パンデミックによる混乱

COVID-19の発生初期は、外出自粛によりサービス価格が下落。

その後、世界的な供給網の混乱が始まり、後の物価上昇の素地が形成されました。

第4期 (2022-現在)世界的なインフレの波及

ウクライナ侵攻による資源価格の高騰と、歴史的な円安が重なり、輸入物価が急騰。広範な品目で値上げが相次ぎ、顕著なインフレ局面に移行しました。

増幅器としての円安

かつて円高は輸入価格を抑える緩衝材でしたが、2013年以降の円安基調は、特に2022年以降、海外のインフレを国内に増幅させる要因へと変化しました。

ドル円レート(円安方向へ上昇)と物価上昇が連動している様子がわかります。

インフレの動向と消費税増税の影響

2010年代前半の低インフレ期

2010年から2013年にかけて、東京都区部の消費者物価指数(CPI)は比較的安定しており、デフレ傾向または非常に低いインフレ率を示していました。

消費税増税による物価上昇

2014年の消費税8%への増税、および2019年の10%への増税は、CPIと累積上昇率に明確な上昇をもたらしました。これは、消費税が物価に直接影響を与えることを示しています。

2020年代以降のインフレ加速

2022年以降、特に「ロシアのウクライナ侵攻」などの国際的な出来事を背景に、CPIは顕著な上昇傾向を示しています。

2023年と2024年の予測値も、このインフレ傾向が続くことを示唆しています。

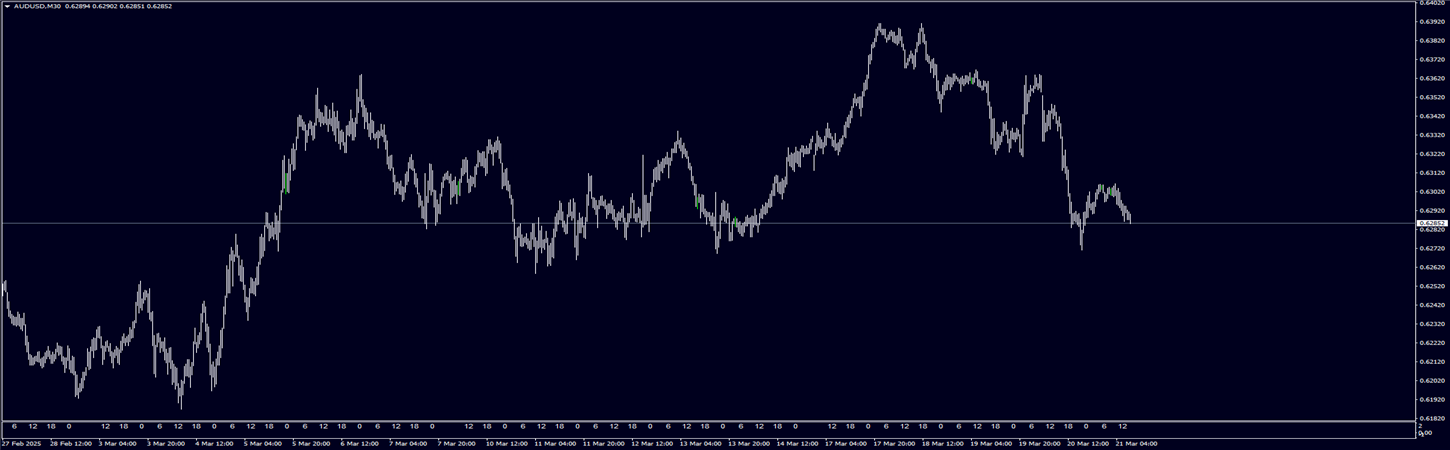

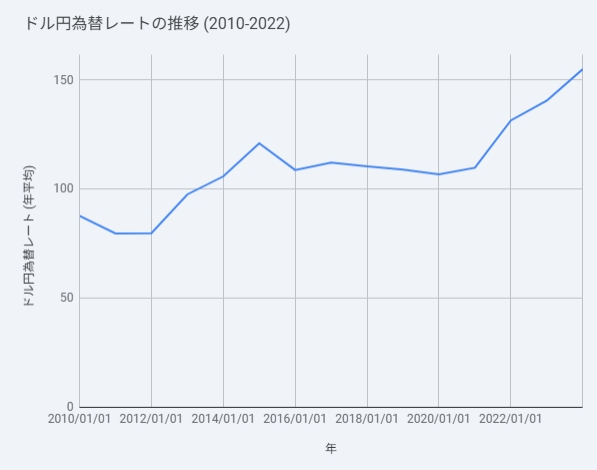

為替レートの変動と経済政策

アベノミクスによる円安への転換

2011年から2012年にかけては円高傾向でしたが、2012年の「アベノミクス開始」と2013年の「異次元金融緩和」以降、ドル円為替レートは急速に円安(数値の上昇)に転じました。

これは、金融緩和政策が為替レートに大きな影響を与えたことを示しています。

2022年以降の急激な円安

2022年以降、為替レートはさらに急激な円安傾向にあり、2024年には1ドル155円に達する予測となっています。

これは、世界経済の動向や日米の金融政策の方向性の違いが影響していると考えられます。

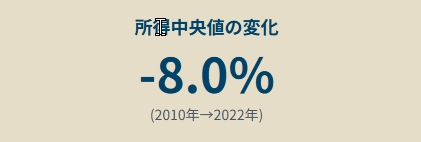

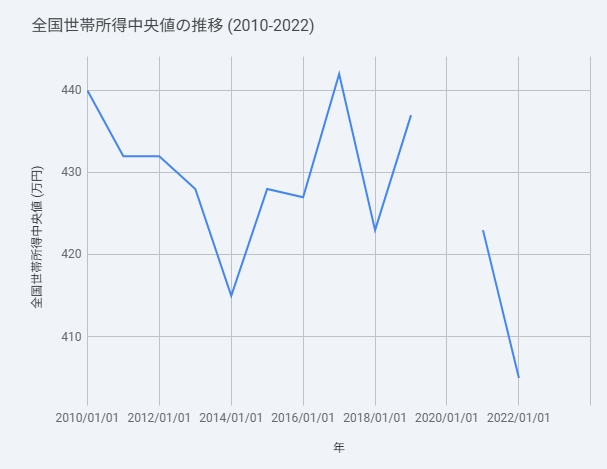

世帯所得の停滞と購買力への影響

所得中央値の横ばい傾向

全国世帯所得中央値は、2010年から2022年の期間において、大きな変動なく比較的横ばいで推移しています。

2017年には一時的に上昇が見られましたが、2022年には減少しています。

インフレとの乖離

消費者物価が上昇しているにもかかわらず、世帯所得が大きく伸びていないことは、実質的な購買力が低下している可能性を示唆しています。

2020年以降のデータに欠損があるため、近年の詳細な分析は難しいですが、この傾向は注目すべき点です。

これらの傾向をさらに深く分析するために、各指標の月次データや、より詳細な経済政策の実施時期と効果を比較検討することも有効です。

東京都区部CPIの推移 (2010-2022)

累積上昇率の推移 (2010-2022)

全国世帯所得中央値の推移 (2010-2022)

ドル円為替レートの推移 (2010-2022)

コロナ禍の二重衝撃

COVID-19パンデミックは物価に二重の衝撃を与えました。

当初は需要が蒸発し価格を押し下げましたが、その後は供給網の麻痺がコストを押し上げ、インフレの引き金となりました。

第一波

デフレ的な需要ショック (2020年)

緊急事態宣言 → 外出・消費の急減 → サービス価格の下落

第二波

インフレ的な供給ショック (2021年~)

世界的な供給網の麻痺 → 原材料・輸送費の高騰 → 製品価格の上昇

家計への高まる圧力

2010年から十数年、東京の物価は様々な要因を経て上昇しました。

特に2022年以降の急激なインフレは、賃金が伸び悩む中で家計を直撃し、「悪いインフレ」の様相を呈しています。

これは、私たちの生活防衛と将来設計に大きな課題を突きつけています。

データソース

e-Stat(消費者物価指数)、厚生労働省(国民生活基礎調査)、日本銀行(為替レート)

コメント