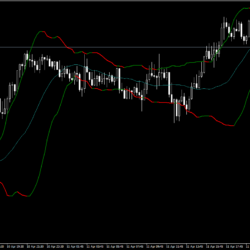

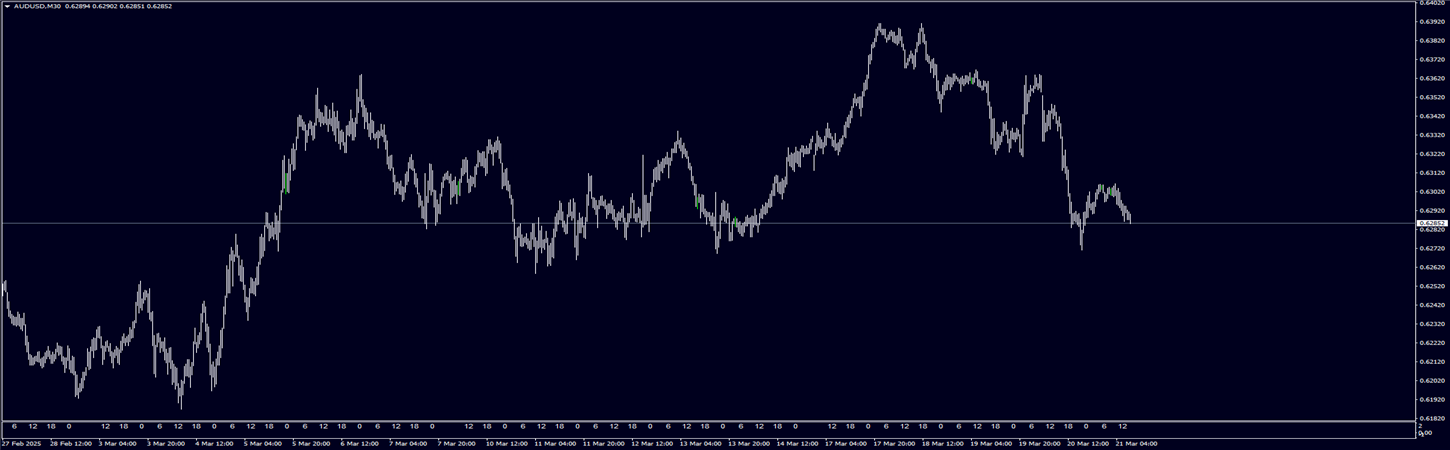

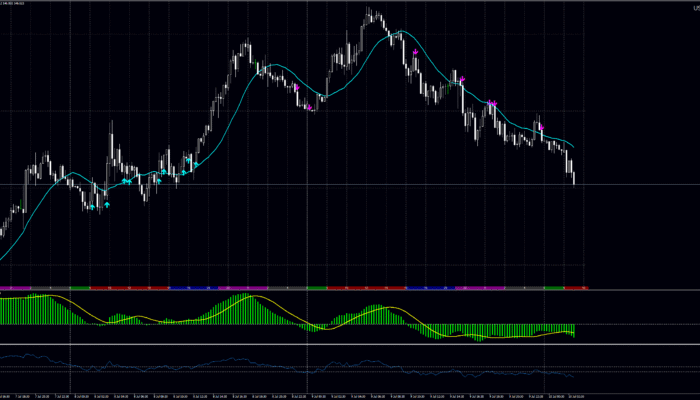

EA開発で単純な移動平均線のクロスでのシャープレシオ:0.38からシャープレシオ:1.57に改善した例がありました。

単純な移動平均線のクロスでも改善するという例ですが、裁量トレードにも利用できますね。

その全てを記載する事は出来ませんが、最近の自分の例で挙げると強烈なトレンドフィルターさえ出来てしまえばサインの精度はさほど必要ない。

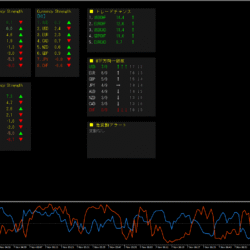

実際に公開しているフィルターは種類で言えば3つありますが、未公開のもので言うと7つあります。

そして、今回の海外の事例から研究を始めたのが線形回帰スロープです。

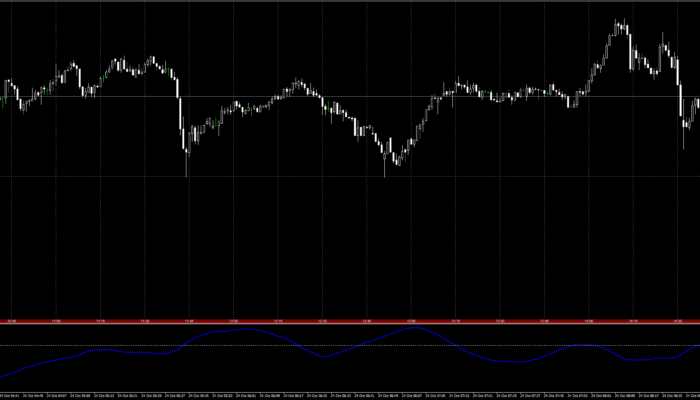

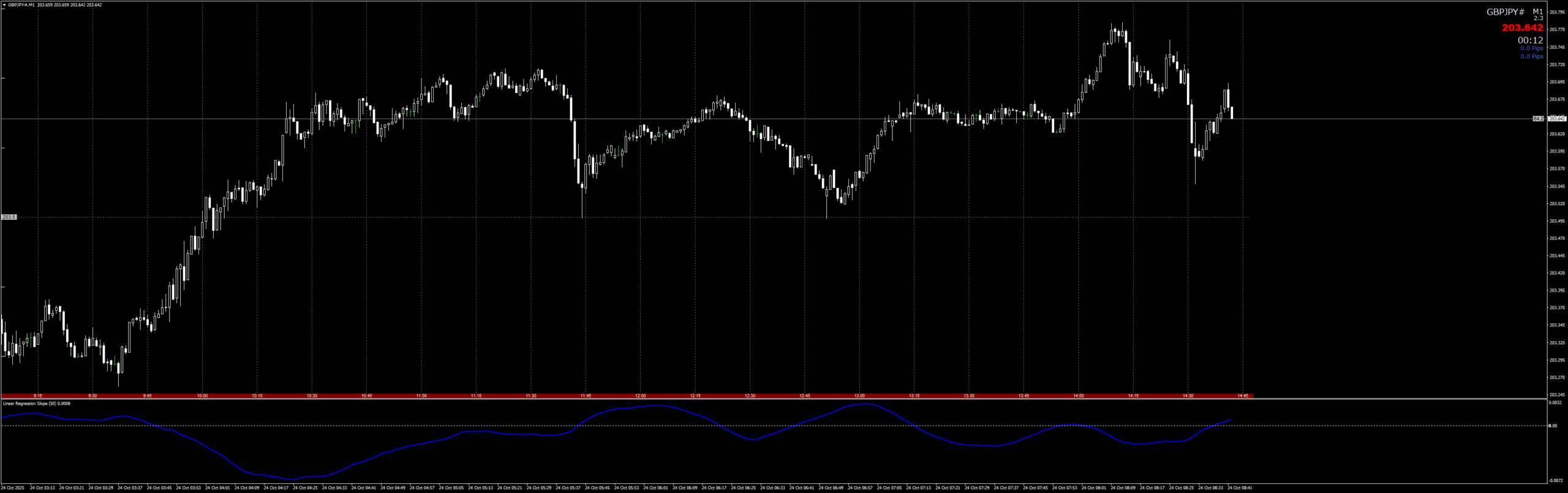

線形回帰スロープ(LRSlope)とは

一定本数の終値に対して最小二乗法の直線を当て、その傾き(slope)を数値化した指標。

0より大きい=上向きトレンドの圧力、0より小さい=下向きトレンドの圧力。絶対値が大きいほどトレンド強度が強い。

仕様の要点

入力パワー: 期間中のN冊(例:50 冊)

出力:傾きのみ(0ライン基準)

時系列は「0=最新」。最新側の傾きが常に更新される

値は価格スケール依存。銘柄や桁が違えば絶対値の比較は不可。相対変化で見る

あらすじ

トレンドの方向と強度を一目で把握するための数値化ツール。

価格のノイズを平均化し、短期的な騙しに左右されにくい。

0ラインを境に強気・弱気の圧力を切り分ける。

メリット

方向判定が明確

0より上=上昇圧力、0より下=下落圧力。裁量の揺れを減らす。

強度を比較できる

絶対値の拡大=加速。縮小=減速。トレンドの勢い変化を早く捉える。

時間軸に依存しないロジック

期間Nの選定で短期~中期に自在対応。MAより応答が素直になりやすい。

視覚ノイズが少ない

ライン一本と0レベルのみ。判断が速い。

デメリット

価格スケール依存

銘柄や小数桁で傾きの絶対値は変わる。銘柄間の生値比較は不可。

レンジでのダマシ

ボラが薄いと0付近で頻繁に反転。フィルター併用が必要。

期間設定の感度トレードオフ

短いとノイズに敏感、長いと反応が遅い。用途に合わせて固定すべき。

水準の“過熱”基準は自作が必要

RSIのような汎用上限下限がない。過去分布から統計的に決めるのが妥当。

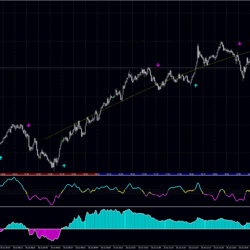

重要テーマ:価格が上がっているのにスロープが下がる意味

いわゆる陰のダイバージェンス(弱気の勢い低下)。価格は高値更新しているが、直近N本の回帰直線の傾きが低下またはマイナス化している状態。

なぜ起きるか(メカニズム)

期間窓の中身が古い強い上げから**新しい弱い上げ(または押し戻し)**に置き換わると、最小二乗の傾きが小さくなる。

新高値は出ていても、平均的な上昇速度が落ちているため、回帰直線の傾きは低下する。

解釈と使い方

トレンド減速の初期サイン

価格の見かけの強さと内部モメンタムの不一致。利食いの検討や新規順張りの慎重化。

0ライン接近の監視

上昇中にスロープが0へ収束=上昇圧力の消失。0割れで弱気優位へ遷移。

傾きの天井・山の切り下げ

価格は高値更新なのに、スロープの山が切り下がる連続性は弱気示唆の信頼度を上げる。

具体例(判定ルールの雛形)

価格が直近高値更新

同期間のLRSlopeが直近ピーク比で明確に低下、または0ラインへ収束

次の足でLRSlopeが前値比でさらに低下したら弱気バイアス強化

※実エントリーは価格アクション(前安値割れ、戻り売りの形)で同期させる。

実務的パラメータ運用

デイトレ短期:N=20~40

スイング中期:N=50~100

同一銘柄・同一時間軸で固定し、推移の相対変化を見る。

0レベルを初期表示。色は白、点線、太さ1で可視性を確保。

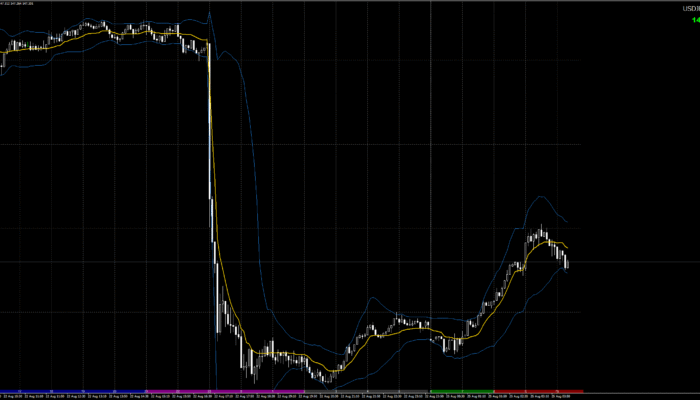

併用の基本

ボラティリティ指標(ATR等):減速とボラ縮小の同時確認で判定精度向上。

価格アクション:0割れ直後の戻り売り/押し目買いの形で実行。

マルチタイムフレーム:上位足のLRSlopeと方向整合を取る。

まとめ

LRSlopeは「方向」と「勢い」を数値化する基準線。

価格が上がってもスロープ低下は平均上昇速度の鈍化=内部弱化。

0ラインを軸に加速・減速を判定し、価格アクションで執行する。

絶対値ではなく推移と転換で読むことが最大のコツ。

おすすめ度 ☆☆☆

ダウンロードはこちらから

コメント