ジャクソンホール経済シンポジウム:起源から将来の政策への影響まで、包括的分析

序文:ワイオミングの静寂が世界の市場を揺るがす理由

毎年8月下旬、世界の金融市場の目は、米国ワイオミング州の壮大なティトン山脈の麓に位置する静かなリゾート地、ジャクソンホールに向けられる。一見すると、この場所は世界経済の運命を左右する舞台としては異例に映るかもしれない。しかし、カンザスシティ連邦準備銀行が主催するこの経済シンポジウムは、学術的な議論の場という当初の目的をはるかに超え、世界で最も影響力のある金融政策イベントへと変貌を遂げた 。

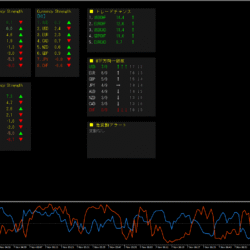

本レポートの中心的な問いは、この人里離れた学術的な集会が、いかにして世界の市場に大きな変動を引き起こすほどの力を持つに至ったのか、そのメカニズムを解明することにある。ジャクソンホール会議は、単なる議論の場ではない。中央銀行が市場との対話を行い、時には金融政策の重要な転換点を予告するための戦略的なプラットフォームとしての役割を担っている 。FRB議長の講演は特に注目され、その発言の一つ一つが、世界中の投資家や政策立案者によって精査され、金利、為替、株式市場の動向を大きく左右する可能性を秘めている 。

本稿では、ジャクソンホール会議の起源からその進化の過程をたどり、過去の歴史的な会合を詳細に分析する。さらに、現在の複雑な世界情勢を踏まえ、今年のシンポジウムで何が議論され、それが世界の金融市場にどのような影響を与えうるのかについて、多角的な視点から展望を提供する。この静かな山間のリゾート地で交わされる議論が、なぜこれほどまでに大きな意味を持つのか、その本質に迫る。

第1部:ジャクソンホール会議の起源と進化

1.1 創設の背景:カンザスシティ連銀のビジョン

ジャクソンホール経済シンポジウムは、1978年に米国カンザスシティ連邦準備銀行(カンザスシティ連銀)の主催で始まった 。その当初の目的は、農業やエネルギーといった地域経済の課題に焦点を当てた、比較的内向きな学術フォーラムであった。しかし、主催者が全米12の地区連銀の中でも比較的小規模なカンザスシティ連銀であったという事実は、この会議のその後の発展において極めて重要な意味を持つことになる 。

この会議の信頼性と影響力の源泉を理解するためには、なぜニューヨーク連邦準備銀行やワシントンD.C.の連邦準備制度理事会(FRB)ではなく、カンザスシティ連銀が主催者であり続けたのかを考察する必要がある。もしこのシンポジウムがウォール街に近接するニューヨーク連銀によって主催されていたならば、市場参加者の利益を代弁しているとの疑念を免れなかったであろう。同様に、政治の中心地であるワシントンD.C.のFRB本部が主催すれば、その議論は常に政治的な思惑と結びつけて解釈されたに違いない。

カンザスシティ連銀という、金融と政治の中心から地理的にも組織的にも距離を置いた主体が主催者であることにより、このシンポジウムは学術的な中立性と知的誠実性のイメージを醸成することに成功した 。この独自の立ち位置が、参加者たちが目先の市場の反応や政治的圧力から解放され、より長期的かつ理論的な経済問題について率直な議論を行うことを可能にした。したがって、カンザスシティ連銀による主催は単なる歴史的な偶然ではなく、ジャクソンホール会議が世界で最も信頼される経済フォーラムの一つとしてその地位を確立するための戦略的な資産であったと分析できる。

1.2 開催地の選定:ポール・ボルカーとフライフィッシングの逸話

シンポジウムが現在の開催地であるジャクソンホールに移ったのは1982年のことである 。この移転の背景には、当時のFRB議長であり、熱心なフライフィッシング愛好家であったポール・ボルカーを招聘したいという主催者の思惑があったとされる 。この逸話は、単なる興味深い裏話にとどまらず、この会議の性格を決定づけた戦略的な選択の本質を浮き彫りにしている。

主催者であるカンザスシティ連銀は、当時世界で最も重要な中央銀行家であったボルカー議長の参加を確保するために、個人的な趣味に訴えかけるという独創的なアプローチをとった。これは、このイベントを世界のトッププレーヤーにとって抗いがたい魅力を持つものにする、という先例となった。

ワイオミング州の壮大な自然に囲まれたリゾート地という環境は、会議の雰囲気に決定的な影響を与えた 。G7やIMFの年次総会のような厳格で形式張った国際会議とは対照的に、ジャクソンホールはリラックスした雰囲気の中での非公式な対話を促進する 。公式なプレゼンテーションやパネルディスカッションもさることながら、参加者間の「廊下での立ち話(corridor talk)」が、しばしばそれ以上に重要な意味を持つ。この非公式な交流の場で、中央銀行家たちは公の場では決して口にできないような率直な意見交換を行い、新たな政策アイデアを試したり、個人的な信頼関係を構築したりする。このように、開催地そのものが、より深く、より誠実なコミュニケーションを可能にするためのメカニズムとして機能しているのである。物理的な場所の選定が、会議の戦略的価値を高める上でいかに重要であったかを示す好例と言える。

1.3 世界的イベントへの変貌:リーマンショック以降の重要性の高まり

ジャクソンホール会議は長い歴史を持つが、その重要性が飛躍的に高まったのは、2008年の世界金融危機(リーマンショック)以降のことである 。この時期を境に、会議の性格は根本的に変化した。それまでは過去の経済事象を分析・評価する学術的なレビューの場としての性格が強かったが、金融危機後は、中央銀行が将来の金融政策の方向性を市場に示唆する、フォワードルッキングな政策シグナリングのプラットフォームへと変貌を遂げたのである。

この変革の背景には、中央銀行が直面する課題の劇的な変化があった。金融危機以前、中央銀行の役割は比較的単純で、政策金利の調整を通じて物価と雇用の安定を図ることであった。しかし、危機によって主要国の中央銀行がゼロ金利政策という制約に直面すると、量的緩和(QE)やマイナス金利といった「非伝統的金融政策」に踏み込まざるを得なくなった。これらの政策は前例がなく、その意図や効果を市場に正確に伝えるための新たなコミュニケーション手法が不可欠となった。これが「フォワードガイダンス」と呼ばれる現代中央銀行論の中核的なツールである。

ジャクソンホール会議は、このフォワードガイダンスを実践するための理想的な舞台となった。すでに確立されていた学術的な信頼性と、世界中からトップレベルの政策担当者が集まるという権威性が、その発言に重みを与えた。

この変貌を象徴する決定的な瞬間が、2010年の会議におけるベン・バーナンキFRB議長の講演であった 。当時、米国経済の回復は失速しており、デフレへの懸念が高まっていた。バーナンキ議長は講演の中で、景気悪化が続けばFRBは量的緩和第2弾(QE2)を実施する用意があると強く示唆した 。この発言は、市場に対して大規模な政策変更を事前に織り込ませるという、フォワードガイダンスの典型的な活用例となった。この2010年の講演を機に、ジャクソンホール会議は、中央銀行が市場の期待を形成し、政策の舵取りを行うための不可欠なツールとしての地位を不動のものとしたのである。

第2部:シンポジウムの解剖 — 誰が、何を、どのように議論するのか

2.1 招待者リストの構成

ジャクソンホール会議の権威性と影響力は、その極めて限定された招待者リストに根差している。参加は完全招待制であり、世界の金融・経済政策における「最高意思決定層」が集う、非常にクローズドな会合である 。

参加者の顔ぶれは、まさに世界の金融界の「オールスター」と呼ぶにふさわしい。その中核をなすのは、米国連邦準備制度理事会(FRB)議長、欧州中央銀行(ECB)総裁、日本銀行総裁、イングランド銀行総裁といった主要先進国の中央銀行トップたちである 。近年では、ジェローム・パウエルFRB議長やクリスティーヌ・ラガルドECB総裁が常連として名を連ねている 。

これに加えて、G7諸国の財務大臣や中央銀行幹部、国際通貨基金(IMF)や世界銀行などの国際機関のトップ、ノーベル賞受賞者を含むトップクラスの経済学者、そしてブラックロックのような大手金融機関の経営幹部や著名エコノミストが招待される 。過去の参加者リストには、マーティン・バーンズ(BCAリサーチ)、チャールズ・グッドハート(ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス)、ジャネット・イエレン(当時サンフランシスコ連銀総裁、後のFRB議長・財務長官)といった錚々たる名前が並んでおり、この会議がいかに高いレベルの知性が集結する場であるかを物語っている 。この厳選された参加者構成こそが、議論の質を保証し、会議での発言が世界的な注目を集める理由となっている。

2.2 議論の形式とテーマの変遷

シンポジウムの中核は、事前に設定された一つの統一テーマに基づき、複数の学術論文が発表され、それについて参加者が討議するという形式で進行する 。会議自体は非公開で行われるが、発表された論文や主要な講演内容は後に公表されるのが通例である 。

毎年選定されるテーマは、単なる学術的な議題にとどまらず、その時々の世界経済が直面する最も重要な課題や、中央銀行コミュニティが共有する知的関心事を映し出す強力な診断ツールとしての役割を果たしている。テーマの変遷を追うことは、世界の経済政策担当者たちの思考の軌跡をたどることに他ならない。

例えば、世界金融危機の後遺症が残る2010年代半ばには、「労働市場の力学の再評価」(2014年)や「インフレの力学と金融政策」(2015年)といったテーマが選ばれた 。これは、低失業率にもかかわらずインフレが加速しないという当時の経済の謎(フィリップス曲線の平坦化)に対する政策担当者たちの深い悩みと知的探求を反映している。

しかし、2010年代後半から2020年代にかけて、テーマはより構造的かつ長期的な課題へとシフトしていく。「金融政策の課題」(2019年)、「10年後を見据えて:金融政策のインプリケーション」(2020年)、「不均衡な経済環境下でのマクロ経済政策」(2021年)、そして「世界経済の構造転換」(2023年)といったテーマの変遷は、パンデミック、サプライチェーンの混乱、地政学的対立、脱炭素化といった巨大な構造変化に直面し、従来のマクロ経済モデルの有効性が揺らいでいるという中央銀行家たちの危機感の表れである 。

このように、年々のテーマを分析することで、我々は世界で最も排他的な経済戦略会議の議事録を読み解くように、政策議論の最前線がどこにあるのかを正確に把握することができる。

年 ジャクソンホール・シンポジウムのテーマ

2014 労働市場の力学の再評価 (Re-Evaluating Labor Market Dynamics)

2015 インフレの力学と金融政策 (Inflation Dynamics and Monetary Policy)

2016 将来に向けた弾力的な金融政策の枠組みの設計 (Designing Resilient Monetary Policy Frameworks for the Future)

2017 世界経済のダイナミズムの促進 (Fostering a Dynamic Global Economy)

2018 市場構造の変化と金融政策へのインプリケーション (Changing Market Structures and Implications for Monetary Policy)

2019 金融政策の課題 (Challenges for Monetary Policy)

2020 10年後を見据えて:金融政策のインプリケーション (Navigating the Decade Ahead: Implications for Monetary Policy)

2021 不均衡な経済環境下でのマクロ経済政策 (Macroeconomic Policy in an Uneven Economy)

2022 金融政策と物価安定 (Reassessing Constraints on the Economy and Policy)

2023 世界経済の構造転換 (Structural Shifts in the Global Economy)

第3部:歴史を刻んだ瞬間 — 市場を動かしたFRB議長たちの発言

3.1 ケーススタディ1:2010年 バーナンキ議長と「QE2」の示唆

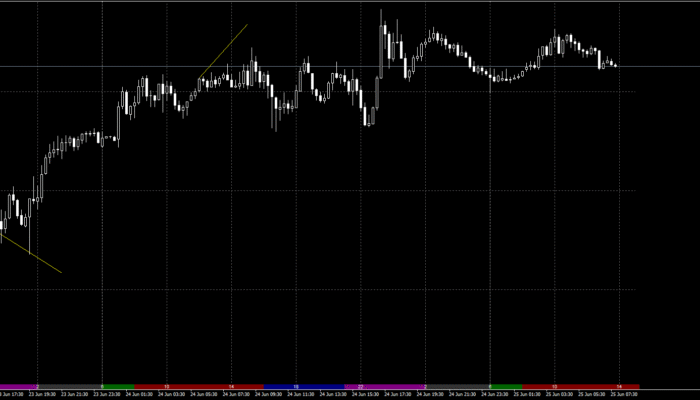

2010年のジャクソンホール会議は、このシンポジウムが単なる学術会議から世界的な政策シグナリングの舞台へと決定的に変貌した瞬間として記憶されている。

背景: 当時、世界経済は2008年の金融危機の後遺症から抜け出せず、米国の景気回復は著しく鈍化していた。失業率は高止まりし、デフレに陥るリスクさえ囁かれていた。市場はFRBが追加の金融緩和に踏み切るか否か、固唾をのんで見守っていた。

講演内容: このような状況下で登壇したベン・バーナンキFRB議長は、講演の中で「非伝統的手段をさらに用いる用意がある」と明言し、景気悪化が続けばFRBが国債を追加購入する量的緩和第2弾(QE2)を実施する可能性を強く示唆した 。市場の一部では追加緩和の可能性が議論されていたものの、バーナンキ議長の発言は、その憶測をほぼ確実なものへと変えた 。これは、中央銀行が重要な政策変更を実施する前に、市場にその意図を伝え、ショックを和らげながら期待を形成するという、フォワードガイダンスの教科書的な事例となった。

市場への影響: 講演を受けて、為替市場では米ドルが急落し、円相場は80円台前半まで急騰した 。しかし、その影響は米国内にとどまらなかった。この会議に出席していた当時の白川方明日銀総裁は、バーナンキ議長の発言を受けて予定を繰り上げて急遽帰国し、臨時の金融政策決定会合を開催して追加緩和を決定するという異例の対応をとった 。この出来事は、ジャクソンホールでのFRB議長の発言が、他国の中央銀行の政策決定に直接的な影響を及ぼすほどの力を持つことを全世界に示し、この会議が国際的な政策協調(あるいは政策反応の連鎖)の触媒として機能しうることを証明した。

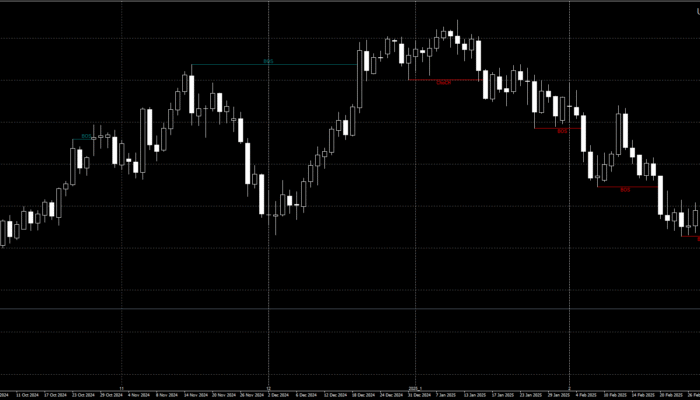

3.2 ケーススタディ2:2022年 パウエル議長の「ボルカー・モーメント」

2022年のジェローム・パウエルFRB議長の講演は、ジャクソンホール会議の歴史において、市場心理を意図的にリセットするためにこの舞台がいかに強力に利用されうるかを示した、最も劇的な事例である。

背景: 2022年夏、米国のインフレ率は40年ぶりの高水準に達していた。FRBはすでに利上げを開始していたが、金融市場では、FRBは景気後退を恐れてすぐに利下げに転じるだろうという楽観的な「ピボット(政策転換)」期待が根強く残っていた。この期待が株価を支え、金融環境の引き締まりを相殺してしまっていた。パウエル議長は、この市場の甘い認識を粉砕する必要に迫られていた。

講演内容: パウエル議長の講演は、予定されていた30分の枠に対してわずか8分という、異例の短さであった 。その短い時間の中に、FRBのインフレ退治への断固たる決意が凝縮されていた。彼は、「家計や企業に何らかの痛みをもたらすだろう」と景気悪化を覚悟する姿勢を明確に示し 、「物価安定を取り戻すには、引き締め的な政策姿勢をしばらく維持する必要がある」と述べ、早期の利下げ期待を真っ向から否定した 。さらに、1980年代に高インフレを鎮圧した伝説的なFRB議長、ポール・ボルカー氏の名を挙げ、自らをそのインフレ・ファイターの系譜に位置づけることで、歴史的な使命としてインフレと戦う覚悟を表明した 。

この講演は、単なる経済見通しの説明ではなかった。それは、現代の中央銀行コミュニケーションにおける戦略的な傑作であり、政策行動そのものと同じくらい、そのメッセージのフレーミング(枠組み)がいかに重要かを示すものであった。パウエル議長の目的は、次のFOMCでの利上げ幅を発表することではなく、市場の信念体系そのものを変えることにあった。市場に根付いていた「FRBは最終的には株価を支える(Fed Put)」という信念を破壊するために、彼は「短さ」によるインパクト、「痛み」という率直な言葉、そして「ボルカー」という歴史的権威の引用という、強力なレトリックを駆使した。これは、市場の期待を誘導するだけでなく、それを衝撃によって新たな現実に引きずり込むという、高度な心理的介入であった。

市場への影響: 市場の反応は即時かつ強烈だった。「タカ派的ショック」と受け止められ、ピボット期待は完全に打ち砕かれた。講演当日の米国株式市場は暴落し、ダウ工業株30種平均は1,000ドル以上下落した 。この出来事は、ジャクソンホールが、FRBの将来の政策行動の効果を最大化するために、市場の認識を強制的に修正する外科手術のメスとして使われうることを証明した。

3.3 ケーススタディ3:2023年以降のパウエル議長 — 政策の微調整とデータ依存

2022年の劇的な講演とは対照的に、2023年のパウエル議長の講演は、金融政策運営が新たなフェーズに入ったことを示す、より繊細でバランスの取れたものであった。

背景: 2023年に入ると、FRBの急速な利上げが功を奏し、インフレ率はピークから着実に低下し始めていた。しかし、その一方で、金融引き締めの累積効果による景気後退への懸念も高まっていた。FRBは、インフレを再燃させることなく、経済を軟着陸(ソフトランディング)させることができるかという、極めて難しい舵取りを迫られていた。

講演内容: 2023年の講演で、パウエル議長は2022年のような断定的な口調を避け、不確実性の高さを強調する慎重な姿勢に転じた 。彼はインフレ率の低下という進展を認めつつも、「インフレ率は依然として高すぎる」と述べ、勝利宣言するには時期尚早であるとの認識を示した 。そして、今後の政策は「データ次第(data-dependent)」であると繰り返し強調し、特定の政策経路を事前に約束することを避けた。

特筆すべきは、彼がインフレを「財」「住宅サービス」「非住宅サービス」の3つの要素に分解し、それぞれを詳細に分析した点である 。これは、金融政策が大局的なアプローチから、よりミクロなデータに基づいた精密な調整段階へと移行していることを示唆していた。また、当時市場で活発に議論されていた「中立金利(景気を刺激も抑制もしない金利水準)」が上昇したのではないかという問いに対しては、「中立金利を確実に特定することはできない」と述べ、議論を巧みに回避した 。これは、政策の柔軟性を最大限に確保し、将来の選択肢を狭めることを避けたいというFRBの意図を反映していた。この姿勢は、力強い一方向のメッセージを発信した2022年から、複雑な状況下で慎重に航路を探る「航海士」へと、その役割認識が変化したことを示している。

年 FRB議長 主要メッセージ・発言の要点 市場の即時反応(講演当日)

2010 ベン・バーナンキ 景気減速が続けば、追加の量的緩和(QE2)を実施する用意があると示唆。「非伝統的手段をさらに用いる」と発言。 米ドルが主要通貨に対して下落。米国債利回りは低下。市場は追加緩和を織り込み始めた。

2022 ジェローム・パウエル インフレ抑制のためには「家計や企業への痛み」も厭わないと表明。歴史上のインフレ・ファイター、ポール・ボルカー氏に言及し、断固たる姿勢を強調。 「タカ派ショック」。ダウ平均株価は1,008ドル(-3.03%)の暴落。S&P 500は-3.37%下落。2年物国債利回りは急上昇。

2023 ジェローム・パウエル インフレ鈍化を認めつつも「まだ高すぎる」と警戒感を維持。「適切であればさらに利上げする用意がある」と述べ、データ依存の姿勢を強調。 市場の反応は限定的。タカ派的な発言とハト派的なニュアンスが混在し、明確な方向性は示されず。S&P 500は+0.67%の上昇。

出典: 各種報道資料に基づき作成

第4部:現代の世界情勢 — 今年のジャクソンホールを読み解くための羅針盤

今年のジャクソンホール会議を展望する上で、現代世界経済が直面する特異な環境を理解することが不可欠である。政策担当者たちは、もはや単純な景気循環モデルでは捉えきれない、強力かつ矛盾した複数の構造的変化の奔流の中で舵取りを迫られている。

4.1 マクロ経済の現状:ディスインフレと成長鈍化の綱引き

世界経済は、ディスインフレ(インフレ率の鈍化)と成長減速という二つの潮流の狭間で揺れ動いている。IMFやOECDなどの国際機関は、2025年の世界経済成長率が過去の平均を下回る緩やかなものにとどまると予測している 。インフレ率は多くの国でピークアウトしたものの、特にサービス分野での価格上昇圧力は根強く、中央銀行が目標とする2%の水準に戻るまでにはまだ時間を要する見込みである 。

特に米国経済の状況は複雑である。労働市場には、失業率の上昇や求人数の減少といった軟化の兆しが見られる一方で 、賃金上昇率は依然としてインフレ目標と整合的な水準を上回っている。この状況は、FRBにとって典型的なジレンマを生み出している。金融引き締めを続ければ景気後退のリスクが高まり、緩和に転じればインフレが再燃する恐れがある 。この困難なトレードオフが、今年の金融政策議論の基調となることは間違いない。

4.2 地政学的リスクの増大:保護主義とサプライチェーンの再編

現代の金融政策運営を複雑化させる最大の外的要因は、地政学的リスクの高まりと、それに伴う保護主義の台頭である。特に、次期米国政権の通商政策を巡る不確実性は、世界経済にとって最大のリスク要因の一つとして認識されている。仮に広範な追加関税が導入された場合、それは輸入物価を直接押し上げ、インフレ抑制を目指す中央銀行の努力と真っ向から対立することになる 。

さらに、米中対立の長期化は、企業に対してサプライチェーンの再編を強いている。多くの企業が「チャイナ・プラスワン」戦略を加速させ、生産・調達拠点を東南アジアやインド、メキシコなどへ分散させる動きを見せている 。この「デリスキング(リスク低減)」や「フレンドショアリング(同盟国・友好国間でのサプライチェーン構築)」の動きは、効率性よりも安全保障を優先するものであり、長期的には生産コストの上昇を通じて、世界経済に持続的なインフレ圧力をもたらす構造的変化となる可能性がある。

4.3 技術革新の波:AIがもたらす生産性と労働市場へのインパクト

地政学的な分断がインフレ圧力となる一方で、生成AI(人工知能)の急速な普及は、潜在的に強力なディスインフレ要因として浮上している。AI技術の活用は、知的労働を含む幅広い分野で生産性を飛躍的に向上させ、コスト削減を通じて物価上昇を抑制する可能性がある 。この「AIによる生産性革命」が実現すれば、中央銀行は景気を過度に冷やすことなくインフレを抑制できるという、理想的なシナリオが開けるかもしれない。

しかし、この技術革新は同時に大きな課題も突きつけている。AIモデルの学習や運用には膨大な電力を消費するため、エネルギー需要の増大や環境への負荷が懸念される 。そして何よりも、AIは労働市場に根源的な破壊的変化をもたらす。一部の職種が自動化によって代替される一方で、新たなスキルを持つ人材への需要が生まれるという、大規模な労働移動とスキル・ミスマッチが発生する可能性が高い。

この問題は、今年のジャクソンホール会議の公式テーマである「転換期の労働市場:人口動態、生産性、マクロ経済政策」と直接的に結びついている 。AIがもたらす未来は、抽象的な技術論ではなく、マクロ経済政策の根幹を揺るがす喫緊の課題として、会議の中心的な議題となるであろう。

これらの要素を総合すると、現代の中央銀行家たちが直面しているのは、極めて困難な状況である。保護主義的な地政学はインフレを煽り、AIという技術革新はデフレ圧力を生み、高齢化という人口動態は労働力不足を通じてインフレ要因となる。これら巨大で、動きが遅く、そして互いに矛盾する構造的な潮流が、伝統的な景気循環の波を飲み込みつつある。もはや、フィリップス曲線のような旧来の経済モデルは有効性を失い、政策担当者たちは深い霧の中で航海を続けている。パウエル議長が近年「不確実性」や「データ依存」を頻繁に口にするのは、単なる言い逃れではなく、旧来の地図が役に立たなくなった世界で、新たな政策の枠組みを模索していることの率直な告白なのである。今年のジャクソンホールでの最大の挑戦は、この新しい世界における金融政策のあり方を構想し始めること、その第一歩を記すことにある。

第5部:2025年ジャクソンホール会議の展望とシナリオ分析

5.1 主要議題の予測:「転換期の労働市場」の深層

2025年のシンポジウムに掲げられたテーマは、「転換期の労働市場:人口動態、生産性、マクロ経済政策(Transitioning Labor Markets: Demographics, Productivity, and Macroeconomic Policy)」である 。このテーマは、現代経済が直面する最も根源的な課題を的確に捉えており、議論は多岐にわたることが予想される。

テーマを構成する3つの要素を分解して分析する。

人口動態(Demographics): 日本や欧州をはじめとする多くの先進国では、少子高齢化による労働力人口の減少が深刻な制約となりつつある。労働供給が構造的に減少することは、経済の潜在成長率を低下させると同時に、人手不足を通じて賃金上昇圧力を生み出し、インフレが根付きやすい環境をもたらす可能性がある。会議では、この人口動態の変化が長期的なインフレや金利の動向にどのような影響を与えるかが主要な論点となるだろう。

生産性(Productivity): 人口動態という逆風に対する最大の希望は、AI革命による生産性の向上である 。もしAIが労働力不足を補い、経済全体の効率を飛躍的に高めることができれば、人口減少下でも持続的な経済成長と物価の安定を両立できるかもしれない。しかし、その移行過程は平坦ではない。技術の導入には大規模な投資が必要であり、労働者の再教育(リスキリング)が追いつかなければ、摩擦的失業が増大するリスクもある。AIがもたらす恩恵と課題のバランスをどう評価するかが、議論の焦点となる。

マクロ経済政策(Macroeconomic Policy): 人口動態と技術革新という二つの巨大な構造変化が同時に進行する中で、従来の中央銀行の政策ツールキットは十分なのか。この問いが、政策議論の中心に据えられる。例えば、労働市場の構造変化によって自然失業率の水準そのものが変わってしまった場合、金融政策の目標設定も見直す必要があるかもしれない。会議で発表される学術論文は、こうした新たな環境下での最適な金融・財政政策の枠組みについて、理論的な基礎を提供することが期待される。

5.2 パウエル議長講演のシナリオ分析

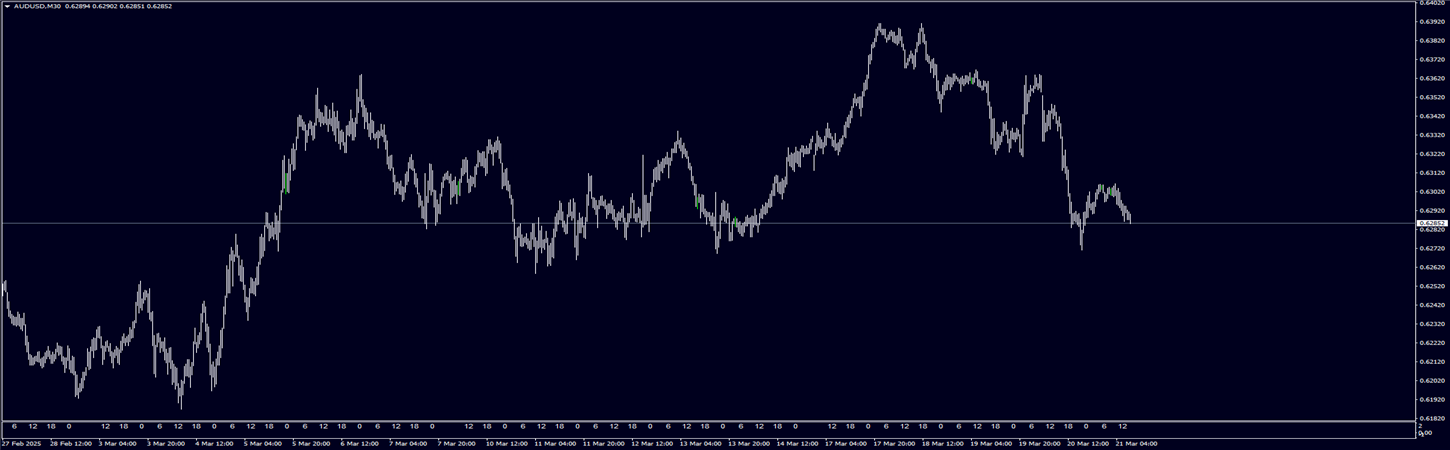

シンポジウムのクライマックスは、ジェローム・パウエルFRB議長の講演である。インフレ再燃のリスクと景気減速の兆候という、相反する情報が混在する中で、彼の発言は市場の方向性を決定づける極めて重要なものとなる 。以下に、想定される3つのシナリオを分析する。

シナリオA(タカ派傾斜):「インフレとの戦いは終わっていない」

トリガー: 講演直前の消費者物価指数(CPI)や雇用統計で、サービスインフレや賃金の伸びが市場予想を上回る結果となる。あるいは、通商政策を巡る不確実性から、市場の期待インフレ率が上昇傾向を示す 。

メッセージ: パウエル議長は、労働市場の軟化を示す一部の指標を軽視し、インフレが依然として最大の脅威であると強調する。FRBの二大責務(物価の安定と雇用の最大化)のうち、物価の安定を断固として優先する姿勢を改めて示し、「より高く、より長く(higher for longer)」という政策金利見通しを再確認する。市場の利下げ期待を牽制し、場合によっては追加利上げの選択肢も排除しないという、2022年の講演を彷彿とさせる強いメッセージを発信する。

市場への影響: 米国株、特に金利に敏感なグロース株にとっては強い下落圧力となる。米ドルは買われ、短期国債の利回りは上昇するだろう 。

シナリオB(ハト派転換):「成長へのリスクを認識している」

トリガー: 複数の雇用関連指標が立て続けに悪化し、失業率が急上昇するなど、景気後退のシグナルが明確になる 。個人消費や企業投資が急速に冷え込むデータが発表される。

メッセージ: パウエル議長は、インフレ抑制に進展が見られたことを評価した上で、今後は雇用の最大化というもう一つの責務に配慮する必要があると、政策の軸足を移すことを示唆する。労働市場の過度な悪化を防ぐため、予防的な利下げの可能性に言及し、9月のFOMCでの利下げの扉を明確に開く 。

市場への影響: 株式市場、債券市場ともに好感され、株価は上昇、金利は低下する。米ドルは売られる展開が予想される 。

シナリオC(「データ依存」の綱渡り):「曇り空の下、星を頼りに航海する」

トリガー: 現在のような、強弱入り混じる経済指標が続く。インフレも景気後退も、どちらも決定的な脅威とは言えない状況が継続する。

メッセージ: これがおそらく最も可能性の高いシナリオである。パウエル議長は、インフレ圧力と成長リスクの双方に言及する、極めてバランスの取れた講演を行う。FRBが特定の政策経路を事前に定めているわけではないことを強く繰り返し、今後の全ての決定は発表される経済データ次第であると強調する。明確な方向性を示すことを避け、事実上、次のFOMCまで判断を先送りする。

市場への影響: 市場は明確な指針を得られず、短期的なボラティリティが高まる。投資家の注目は、直ちに次回のCPIや雇用統計の発表へと移るだろう 。

5.3 各国中央銀行のスタンスと政策協調の可能性

ジャクソンホールはFRBだけの舞台ではない。他の主要中央銀行からのメッセージもまた、グローバルな金融環境を占う上で重要である。

欧州中央銀行(ECB): ユーロ圏経済は米国よりも景気減速が顕著であり、ECBはFRBに先行して利下げサイクルに入る可能性が高い。ラガルド総裁からは、域内の経済成長を支える必要性を強調する、よりハト派的なトーンが聞かれるかもしれない 。

日本銀行: 数十年にわたるデフレとの戦いを経て、ようやく金融政策の正常化へと歩み始めた日本銀行は、世界でも特異な立場にある。植田総裁は、賃金と物価の好循環を確認しながら、慎重に利上げを進めるという基本姿勢を改めて説明するとみられる 。

FRB、ECB、日銀の間で金融政策の方向性が乖離(ダイバージェンス)することは、為替市場の変動要因となる。一方で、保護主義の脅威やAIがもたらす共通の課題に直面する中で、各国中央銀行が政策協調の重要性を再認識する可能性もある。非公式な対話の場で、こうしたグローバルな課題に対する共通の理解を深め、連携を探る動きが見られるかどうかも、注目すべき点である。

結論:未来の経済を形作る羅針盤としてのジャクソンホール

本レポートで詳述してきたように、ジャクソンホール経済シンポジウムは、その学術的な起源をはるかに超え、世界の金融カレンダーにおいて不可欠なイベントへと進化した。それは単なる会議ではなく、一つの「プロセス」である。世界経済が直面する最も根源的な構造的課題を議論するための最高レベルのフォーラムであり 、同時に、世界で最も強力な中央銀行家たちが、今後一年間の市場を導く物語(ナラティブ)を形成するための戦略的な舞台なのである。

今年の会議は、保護主義というインフレ要因、AIという生産性向上の希望、そして人口動態という構造的制約が複雑に絡み合う、歴史的にも稀な不確実性の高い環境下で開催される。このような時代において、中央銀行の役割は、単に短期的な景気循環を調整することから、長期的な構造変化の荒波を乗り越えるための新たな航路図を描くことへと変化している。

パウエルFRB議長をはじめとする政策担当者たちが、このワイオミングの静寂の中でどのような言葉を選び、どのような未来像を描き出すのか。彼らの発する微細なシグナルを読み解くことは、もはや一部の専門家だけの仕事ではない。不確実性が増す複雑な経済の未来を航海しようとするすべての投資家や政策立案者にとって、それは不可欠な羅針盤となっているのである。

コメント