どうも、ミスターダイヤモンドです。

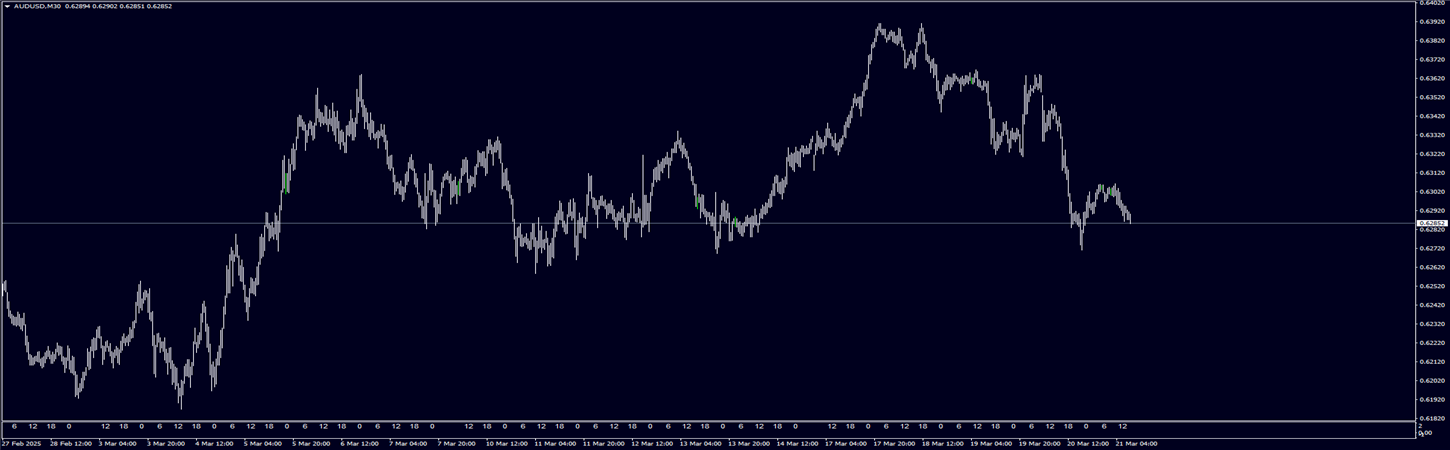

意外と使っていないダイヤモンドパターン(ダイヤモンド・フォーメーション)。

だいぶ前はハーモニックも使っている人は少なかったですが、パターンはなんでもそうですが、そこに何があるかが大事になってます。

一般的なポジションの概念を進めた裏がダイヤモンドパターンです。

ダイヤモンド・フォーメーションは、テクニカル分析の世界では「珍しいパターン」として知られてるんですが、いざ現れたときの信頼性はめちゃくちゃ高い反転パターンなんです。

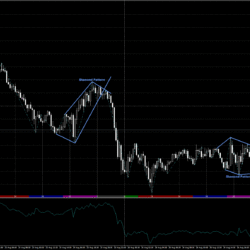

市場の天井で出てくる「ダイヤモンド・トップ」(弱気反転)と、底値で現れる「ダイヤモンド・ボトム」(強気反転)の2種類があります。

名前の由来は単純で、チャート上で高値と安値をトレンドラインで結んでいくとダイヤモンド形になるからです。

このパターンの一番の特徴は、とにかく希少です。

ヘッドアンドショルダーやダブルトップ、フラッグみたいなよく見るパターンと比べたら、ダイヤモンド・フォーメーションが現れる頻度は格段に少ないです。

この希少性こそがパターンの価値を高めてる要因なんですよね。

形成には結構な時間と特定の市場環境が必要で、現れたときは市場参加者の間で長期間続いた激しい攻防の末に、大きなトレンド転換が起こることを示してるからです。

見た目的にも興味深くて、買い手と売り手の力が完全に拮抗して、市場が方向性を見失った迷いの状態を表現しています。

価格がバタバタと乱高下を繰り返しながらも、最終的に一つの均衡点に向かって収束していく様子は、市場エネルギーがじわじわ蓄積されて、その後の爆発的な解放を予感させます。

単なる幾何学的な形として見るんじゃなくて、その背後にある市場心理の複雑なドラマを読み解くことが、本質的な理解への第一歩になります。

これは、全てのチャートパターンは同じで、市場心理を読み解くのが安定的な成績の条件になります。

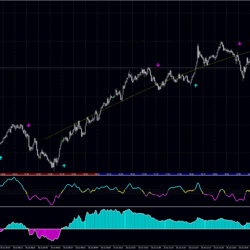

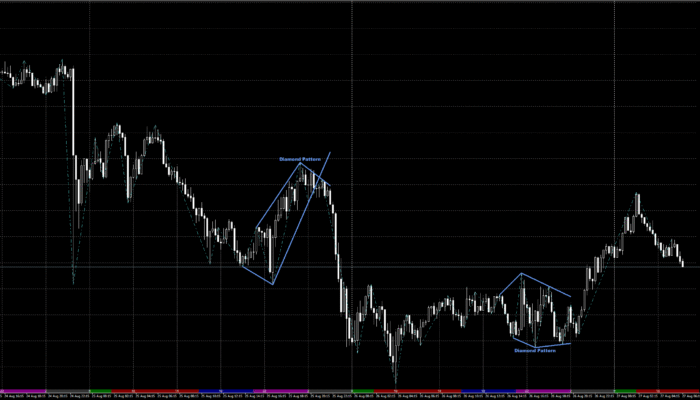

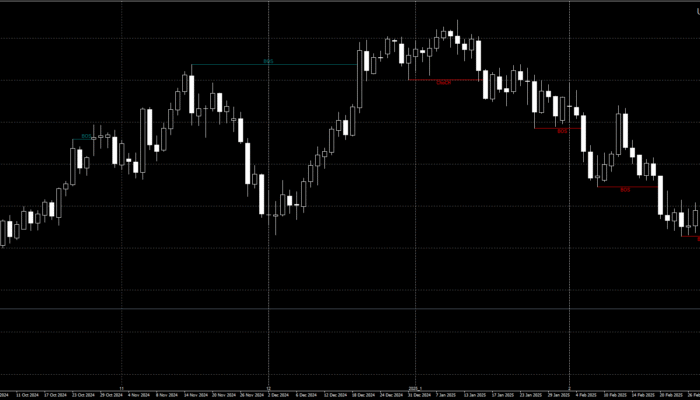

ダイヤモンド・フォーメーションの形成過程は、他のチャートパターンとは一線を画す独特の二段階構造を持っている。

この二つのフェーズを理解することは、大口投資家の行動を読み解く上で極めて重要である。

フェーズ1

ブロードニング・フォーメーション(拡大局面 – ダイヤモンドの左半分)

パターンの前半部分は、ボラティリティ(価格変動率)が徐々に増大していく「ブロードニング・フォーメーション(拡大ウェッジ)」に類似した値動きを見せる。

この段階では、価格は高値を更新する一方で、安値も切り下げていくという、一見すると矛盾した動きを繰り返す 。

これは、買いと売りが互いに主導権を奪い合おうと、より攻撃的な売買を仕掛けている状態を示唆します。

市場は極度の不確実性に包まれ、トレンドがどちらの方向にも進めないまま、エネルギーだけが拡散していきます。

こうした値動きは、多くの人を混乱させ、損失を被らせる原因となるケースも多いです。

フェーズ2

シンメトリカル・トライアングル(収縮局面 – ダイヤモンドの右半分)

激しい拡大局面を経た後、市場は一転してボラティリティが減少する収縮局面へと移行します。

この後半部分では、価格は高値を切り下げ、同時に安値を切り上げていく「シンメトリカル・トライアングル(対称三角形)」に似た形状を形成します 。

拡大局面でエネルギーを使い果たした市場参加者が疲弊し、様子見姿勢を強めることで、値動きの幅が徐々に狭まっていく。

この動きは、次なる大きな動きへの準備期間であり、買い手と売り手の最後の攻防が水面下で繰り広げられている積んでいる段階です。

この二つの対照的なフェーズが組み合わさることによって、特有の菱形が完成されます。

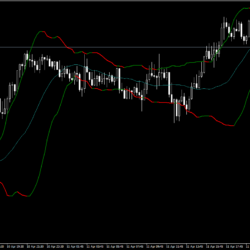

ダイヤモンド・フォーメーションは、特に天井圏で出現するダイヤモンド・トップが、ヘッド&ショルダーと間違いやすいという特徴があります。

この二つのパターンを正確に区別することは、エントリーポイントと戦略を立てる上で決定的な違いがあります。

ヘッド&ショルダーは、中央の最も高い山と、その両脇にある二つのやや低い山(肩)で構成され、二つの谷を結んだ「ネックライン」が明確な支持線として機能すると言われていますが実際にはそうでもなく意識はされる。

このネックラインを下方ブレイクすることが、弱気トレンドへの転換シグナルと言われています。

一方、ダイヤモンド・トップも複数の高値を持つため、一見すると複雑な、あるいは中心がずれたヘッド&ショルダーのように見えることがある。

しかし、決定的な違いはサポート(支持線)の形状にあります。

ヘッド&ショルダーのネックラインがほぼ水平(斜めネックもあり)であるのに対し、ダイヤモンド・フォーメーションの下辺はV字型を形成する。

具体的には、左半分の安値は切り下がり、右半分の安値は切り上がるため、明確な一本の水平な支持線を引くことができないのです。

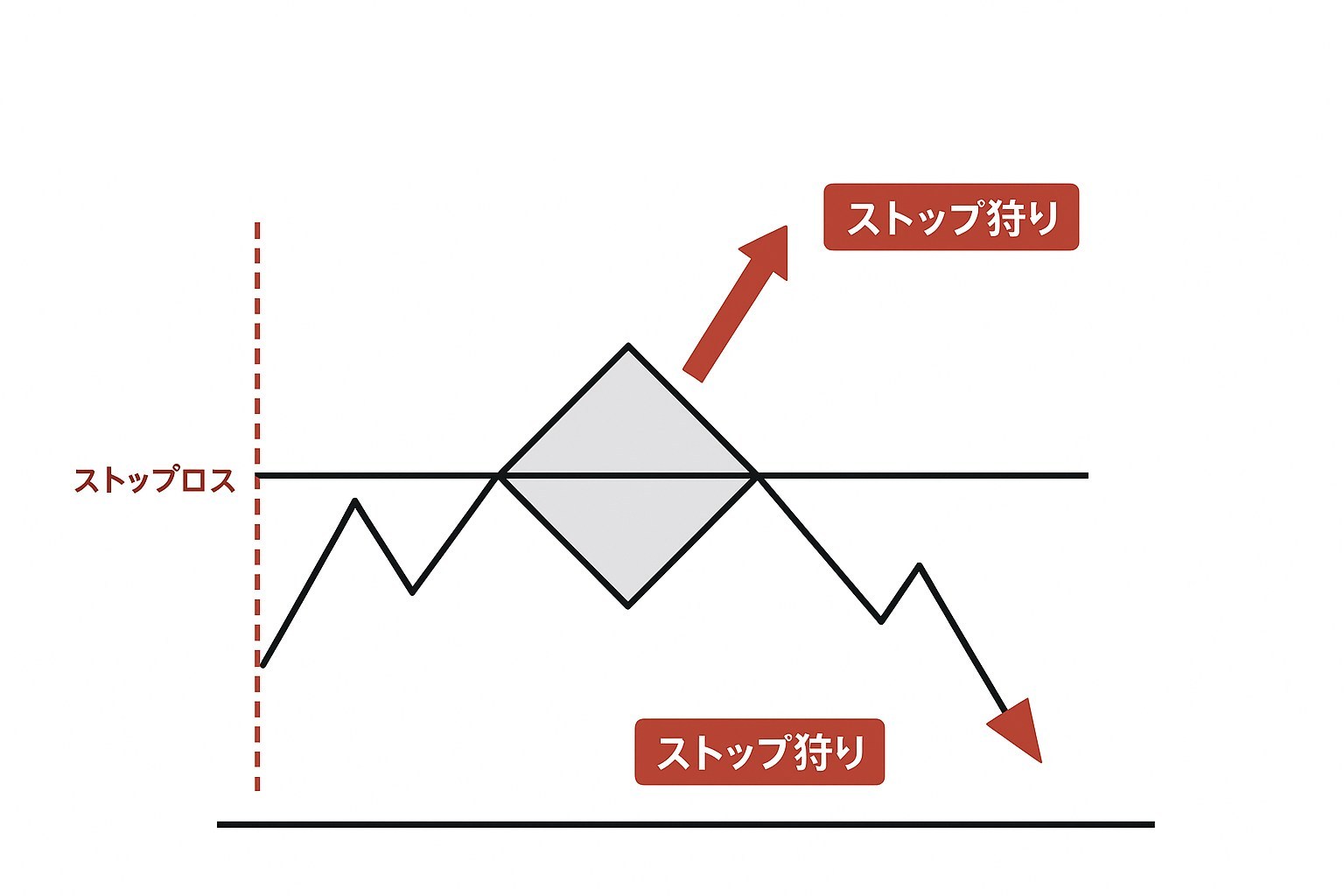

このパターンの誤認は、単なる分類ミスではありません。

多くのトレーダーは、教科書的なヘッド&ショルダーの知識に基づき、存在しないはずの「ネックライン」を想定し、そのわずか下に逆指値の売り注文(ストップロス注文やブレイクアウト狙いのエントリー注文)を置いてしまう傾向があります。

この行動の予測可能性こそが、大口投資家にとって格好の「流動性のプール」となる。

要するに燃料になります。

彼らは、ダイヤモンド・フォーメーションの右下辺の、本来の支持線がまだ機能しているにもかかわらず、価格を意図的に押し下げることで、ヘッド&ショルダーと誤認しているトレーダーたちの売り注文を誘発させることができる。

これにより生じた大量の売り注文を吸収し(損切りや新規の買いポジション)、価格を一時的に反発させた後、本当のブレイクダウンを引き起こします。

このように、パターンの類似性とそれに伴うトレーダーの誤認は、大口投資家にとって市場を操作するための戦略的なツールや狙いになるのです。

ダブルトップや三尊といったパターンとも比較されるますが、これらが特定の水平レジスタンスラインを複数回試すことで形成されるのに対し、ダイヤモンド・フォーメーションはボラティリティの拡大と収縮という、より複雑で動的なプロセスを経て形成される点で本質的に異なるのです。

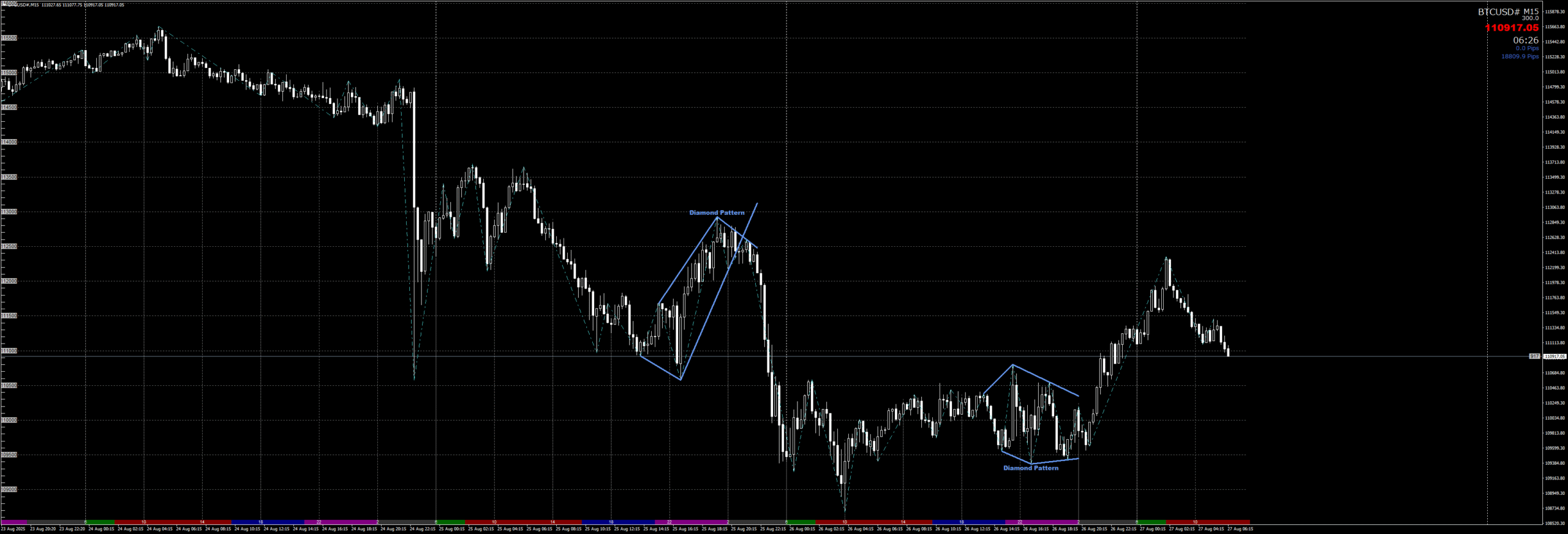

チャートパターンは、単に過去の値動きを記録した図形ではない。

それは、マーケットメーカーの戦略的な意図が刻まれた痕跡としてチャートは読み取るべきです。

ダイヤモンド・フォーメーションは、その複雑な形状ゆえに、彼らの高度な市場操作のプロセスを最も色濃く反映するパターンの一つと言えます。

第1フェーズ(拡大)

ストップ狩りと流動性創出の舞台。

ダイヤモンド・フォーメーションの第一段階であるブロードニング局面の混沌とした値動きは、決してランダムなものではない。

それは極めて意図的に設計された「流動性創出」のための環境であると解釈してチャートを見ます。

機関投資家やヘッジファンドのような大口プレーヤーが、市場価格に大きな影響を与えることなくポジションを構築または解消するためには、膨大な量の反対注文、すなわち「流動性」が必要不可欠になるのです。

この流動性を人為的に創出する最も効率的な手法がストップ狩りです 。

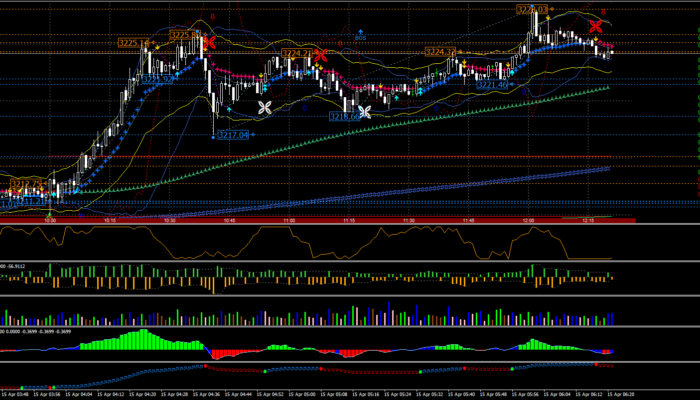

ストップ狩りとは、多くのトレーダーがストップロス注文を置いていると予測される重要な価格水準(直近の高値や安値、88.113)を意図的に攻略し、それらの注文を強制的に執行させる行為を指します。

ダイヤモンド・フォーメーションの拡大局面は、このストップ狩りを両方向に行うための理想的な場面となります。

直近高値の上抜けを仕掛ける動き

大口プレーヤーが価格を意図的に直近高値の上へと押し上げる。

これにより、売りポジションを持つトレーダーのストップロス注文(買い注文)が発動し、ブレイクアウトを期待する順張りトレーダーの新規買い注文が殺到する。

この結果生じる大量の買い注文は、天井圏で売り抜けたい大口プレーヤーにとって、自らの巨大な売りポジションを吸収してくれる絶好の受け皿となります。

直近安値の下抜けを仕掛ける動き

次に、価格を直近安値の下へと押し下げる。

これにより、買い(ロング)ポジションを持つトレーダーのストップロス注文(売り注文)が発動し、パニックに陥ったトレーダーの投げ売りや、ブレイクダウンを狙うトレーダーの新規売り注文が集中する。

この大量の売り注文は、底値圏で買い集めたい大口プレーヤーにとって、安値で大量に仕込むための買いの機会となる。

このように、高値と安値の両サイドに存在するストップロス注文を交互に「狩る」ことで、市場に強制的に売買を発生させ、自らのポジション構築に必要な流動性を作っているのです。

この意図的な価格の乱高下こそが、ブロードニング・フォーメーションという特異な形状を生み出す原動力なのである。

トレーダーから見れば無秩序な「ダマシ」の連続に見える値動きも、大口投資家の視点からは、目的を達成するための極めて合理的で構造化されたオペレーションに過ぎないのです。

第2フェーズ(収縮)

買い集めと売り抜けの最終段階

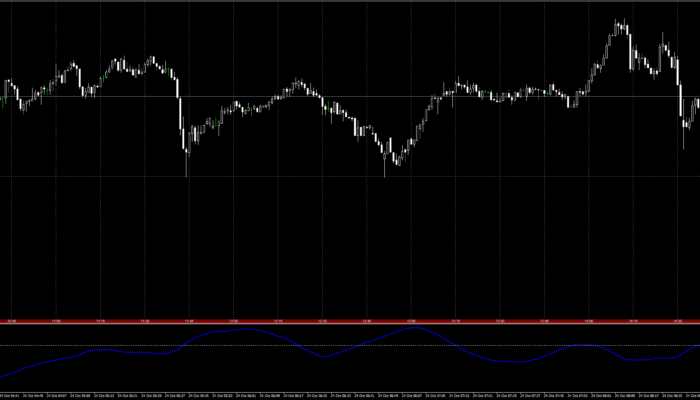

激しいストップ狩りを伴う流動性創出キャンペーンの後、市場は静かな収縮フェーズへと移行する。

第一フェーズで何度も価格の上下に振られたトレーダーは、混乱と疲弊から市場への参加をためらいを持ち始める。

その結果、出来高は自然と減少し、市場は一時的な閑散の状態に入ります 。

この出来高が細った静かな環境は、大口プレーヤーが自らのポジション構築を完了させるための最終段階として最適なのです。

ダイヤモンド・ボトム(底値圏)における買い集め

第一フェーズでパニック売りやストップロス売りを十分に吸収した後、彼らはこの静かな市場で、まだポジションを保有している弱い手からの残りの売りを静かに買い集める。

彼らの断続的な買い支えが供給を吸収し続けるため、価格は徐々に安値を切り上げていく。

これが、右下辺の上昇トレンドラインを形成する。

ダイヤモンド・トップ(天井圏)における売り抜け

第一フェーズで人為的に作られた高値圏で買い注文に売りをぶつけた後、彼らはこの静かな市場で、乗り遅れた押し目買いを狙うトレーダーに対して、残りのポジションを慎重に売り抜けていく。

彼らの売り圧力が戻りを試す全ての買いを抑え込むため、価格は徐々に高値を切り下げていきます。

これが、右上辺の下降トレンドラインを形成する。

この収縮フェーズは、大口投資家によるキャンペーンの総仕上げの段階である。

市場のエネルギーが一点に収束し、次なるトレンドが発生する前のポイントと言えます。

少し長くなったので次回に続きます。

コメント